Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота. Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»

История одной из самых дерзких и заметных сочинских арт-групп 1990-х годов, в которой состоял известный художник Андрей Бартенев

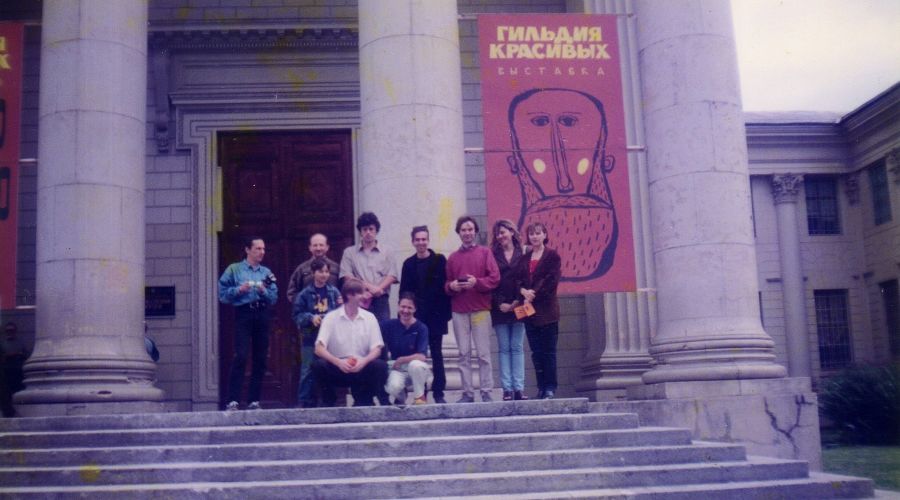

Они устраивали выставки в самолете и на пляже, читали стихи с ведром на голове и обматывали телестудию туалетной бумагой. Среди них был и Андрей Бартенев — художник, впоследствии получивший всероссийскую известность. Арт-группа «Гильдия красивых» — возможно, самое дерзкое и заметное явление в истории сочинского искусства. Сегодня о ней помнят незаслуженно мало. Выставка «Сны о чем-то большем» в Сочинском художественном музее, приуроченная к 35-летию группы, — шанс исправить эту историческую несправедливость.

По просьбе Юга.ру куратор выставки — искусствовед Татьяна Уколова — рассказала об истории «Гильдии красивых».

И все завертелось

Сочи, начало 1990-х. Группа молодых людей оккупирует неработающий фонтан в центре города — неподалеку от парка «Дендрарий». Парень с девушкой забрались на вершину и в чашу фонтана, а их товарищи расставляют картины по периметру бассейна. Так возникает импровизированный выставочный зал под открытым небом. И нет, это не хулиганство — это одна из первых акций художников из арт-группы «Гильдия красивых». В течение последующих восьми лет (1990-1998) гильдийцы организуют более 40 выставок, хэппенингов и перформансов, оставив заметный след в истории российского современного искусства.

Началось все в ноябре 1989 года, когда педагоги художественной школы Андрей Бартенев, Олег Корчагин, Ирэн Ильенкова, Елена Кремена, Галина Поплавская, Ольга Скорикова и примкнувшие к ним Юрий Кузнецов и Юрий Бирюк объединились в «Салон свободных художников». Уже в январе 1990 года они организовали первую выставку, на которой все желающие могли продемонстрировать свое искусство, — шанс, недоступный молодым художникам в официальных музеях того времени.

«Я даже не помню, за каким чаем или обедом предложил: «А давайте делать выставки здесь — в художественной школе. По субботам и воскресеньям здание пустует — так почему бы его не использовать?» — вспоминает художник Андрей Бартенев.

Благодаря участию в ток-шоу на местном телевидении художники бросили клич всему Сочи. Во время эфира они обмотали туалетной бумагой себя и телестудию — этот жест можно считать первым перформансом в истории группы.

Тот уникальный эфир увидел 17-летний школьник и будущий поэт Даниил Да. Впоследствии именно он штурмовал фонтан, обклеивал музейное ведро своими стихами и создавал ключевые манифесты группы. На первой выставке «Рождественская тусовка» его самодельные книги стихов, напечатанные на машинке «Любава», украсили «веревку поэтов», протянутую через фойе музыкальной школы на Курортном проспекте.

«Я пришел на выставку, потому что увидел анонс по телевизору. Эта передача разительно отличалась от всего, что показывало местное телевидение. Мне не с чем было идти — все художники с работами, а у меня ничего. Так что за пару недель я напечатал несколько самодельных книжек на печатной машинке от имени своего домашнего издательства «Помидор». Там были какие-то постхармсовские стихи, такие микропоэмы абсурдистского толка, очень проникнутые перестроечной риторикой. Ведь у всех тогда головы были заняты перестройкой, обличением прошлого, газетными штампами, которые как раз активно высмеивались. Вот из этого всего книжки и состояли», — рассказывает Даниил Да.

В разные годы в «Гильдии» состояли десятки художников, среди которых были видеоархивариус группы Александр Антонов, живописцы Юрий Чурсин, Александр Аверин и Геннадий Куманяев, фотограф Игорь Максименко, иллюстратор и художник-постановщик Наташа Топорова, будущий глава администрации Центрального района Сочи Сергей Павленко, архитектор Игорь Евсеев и многие другие. «Артель» (еще одно название коллектива) принципиально избегала элитарности и приглашала всех желающих пополнить ее ряды.

«Каким-то невероятным образом сошлось множество обстоятельств — собрались необычные, талантливые выдумщики и креативные люди. Время было совсем другим. Оно давало столько возможностей создавать что-то новое, формировать новые сообщества и связи — как горизонтальные, так и вертикальные. До этого в Сочи таких групп просто не было. Существовал Союз художников — официальная структура, профессиональная организация, — а тут вдруг повеяло свободой, пошла инициатива снизу.

Если говорить о «гении места» в Сочи, то им до нас, возможно, был Антон Лавинский, впоследствии ставший сподвижником Маяковского, близкий к его ЛЕФу и конструктивизму. Он даже организовал в Сочи свободные скульптурные мастерские, хоть и всего на пару месяцев. Он же создал знаменитый плакат к «Броненосцу Потемкину» Сергея Эйзенштейна», — рассказывает один из основателей арт-группы Олег Корчагин.

В первые годы участники «Артели» активно сотрудничали с другими неформальными объединениями: выступали в независимом театре «М-31», участвовали в фестивалях «Третий цвет» и Музыкальных выставках композитора Петра Белого, экспонировались в московской галерее «М'Арс». В 1990 году Андрей Бартенев переехал из Сочи в Москву, но сохранил связи с гильдийцами на протяжении всех последующих лет.

На исходе третьего года работы артельщики решают сменить самоназвание и останавливаются на эпатажном варианте — «Гильдия красивых». В таком именовании чувствуется не только смелость, но и здоровая наглость, легкое нахальство и свойственная сочинцам незлая провокация.

«Отчасти ответ на вопрос об идентичности связан как раз с названием «Гильдия красивых». Конечно, назвать себя красивым — это нескромно, в этом есть элемент провокации. Хотя мы в тот период действительно были молодыми и красивыми. К тому же, в отличие от многих художников из других арт-групп, мы жили в достаточно красивом городе, в таком обломке, может быть, уже бывшего города социалистического рая, города-курорта, города-сада. С одной стороны, это был город-лунапарк, в котором из-за его особой атмосферы было не очень-то просто заниматься изобразительным искусством, но мы старались не уходить во что-то чрезмерно негативистское. И у нас все же сохранялась некая связь и желание работать с категорией красоты», — рассказывает Олег Корчагин.

Свое четырехлетие в январе 1994 года, отмечаемое в Музее-даче оперной певицы Валерии Барсовой, художники встречали уже с новым названием.

Наследники Малевича

«Мы против унижения перед публикой, плагиата и явного подражательства, слепоты и ползанья на четвереньках перед заказчиком, мрачного настроения, отсутствия аппетита и чувства юмора, смотрения на жизнь через темные очки пессимизма, раз и навсегда открытого, незыблемого, вечного... зашоривания мозгов и темных чувств толпы», — так провозглашали гильдийцы свои принципы, серьезные и не очень, в первом номере своего самиздатовского журнала «Артель», где опубликовали манифест, тексты и графику.

На рубеже эпох — во время распада СССР — «Салон свободных художников» заявил о себе серией необычных акций, ворвавшихся в жизнь курортного города: на Пасху участники расписывали стулья вместо яиц, «обживали» выставочное пространство, расставляя раскладушки и электроплитку с чайником посреди экспозиции, носили картины на себе по улицам, читали стихи прохожим в парке, устраивали выставки прямо на пляже. Логика художников была проста: если официальные площадки недоступны, нужно выставлять искусство там, где это возможно — будь то рабочее место, берег моря или любое другое пространство под открытым небом.

Одной из программных акций стала выставка «Белый крест» в январе 1991 года. В ночь перед ее открытием гильдийцы совершили знаковый перформанс: пронесли огромный крест из папье-маше по центру Сочи. Крест был украшен мелкими фигурками, подвесками и колокольчиками, звеневшими при движении. В темном зимнем Сочи (в начале 1990-х в городе были проблемы с уличным освещением) это шествие напугало не одного случайного прохожего. По словам Андрея Бартенева, акция была прямой отсылкой к похоронам Казимира Малевича, когда его сподвижники, включая Михаила Матюшина и Алексея Крученых, несли гроб художника в последний путь. Этот перформанс «Гильдии красивых», оставшийся без фото- и видеодокументации, был задуман как акт чистого искусства и дань уважения основоположнику супрематизма.

Сама выставка «Белый крест» открылась на следующий день в фойе сочинской Художественной школы №1. Большие и малые кресты — белые, испещренные надписями — свисали с потолка, размещенные среди живописи и графики участников группы и их друзей. Особенно выделялись два огромных белых креста: тот самый, который накануне несли по городу, и еще один объемный, парящий в воздухе между картинами.

Открытие «Белого креста», как и большинство ранних выставок с участием Андрея Бартенева, превратилось в гибрид перформанса и экспрессивного шоу-капустника. Сам художник, выступавший в роли ведущего, с экстравагантным мейкапом, имитировал крики гагары, брал интервью у участников и гостей, импровизировал с текстами и носил по залу тот самый крест из папье-маше.

«Мы сделали первые выставки, и это было так весело. Мы все время ржали, все высмеивали, причем в хорошем, позитивном, созидательном смысле. Мы во всем видели такую юмористическую основу, и это, конечно же, основательно расшатывало все устои, все, что мы знали. Юмор и смех помогали нам обретать смелость. Если бы мы, например, оставались в рамках академической школы, мы бы никогда ее не обрели. Только благодаря тому, что у нас был этот хор коллективного хохота, мы очень легко брались за любую задачу. Главным стимулом нашего порыва была, конечно же, молодость, совершенно бесшабашная, поскольку грянули большие перемены в стране, и можно было делать все что угодно: люди старой закалки уже не понимали, что происходит, и мы этим воспользовались. Сейчас я считаю, что мы вели себя совершенно как сумасшедшие. Ну, ходить с белым крестом по улицам Сочи…», — рассказывает Бартенев.

В начале 1990-х «Гильдия красивых» осуществила несколько мероприятий за пределами Сочи. Художники провели несанкционированный перформанс на первом кинофестивале «Киношок» в Анапе, организовали выставки в Краевом выставочном зале в Краснодаре. Одна из них, «Белый пароход», включала не только экспозицию картин и объектов, визуализирующих живописные образы Юрия Кузнецова, но и забавный самодельный бумажный пароход с окнами-иллюминаторами, в который можно было забраться и перемещаться по местности.

«Такое могло быть только тогда. Сейчас это невозможно повторить одним лишь порывом или энтузиазмом. Старшее поколение «Гильдии красивых» было воспитано на комсомольском азарте. Они знали, что такое альтруизм и готовность к действию, — ведь их детство и юность пришлись на пионерию и комсомол. Сама система была нацелена на мобилизацию этой созидательной энергии человека. Я лишь перенаправил этот заряд: идеологии ушли, коммунистические мечтания исчезли, а творческий потенциал остался. Мы взяли эту энергию и обратили ее на творчество. Именно на этом порыве, на этом опыте, рожденном тем уникальным историческим моментом, тем разломом конца восьмидесятых — начала девяностых, мы и смогли реализоваться. Мы видели пример Павки Корчагина, как можно закалять волю, но окрепли именно как творческие личности, а не как те, кто прокладывает узкоколейки, чтобы тащить уголь на своем горбу», — рассуждает Бартенев.

Андрей Бартенев — междисциплинарный художник, известный своими провокационными интерактивными инсталляциями и перформансами, в которых очевидно влияние русского авангарда. Работая с коллажем, скульптурой, костюмом и звуком, он создает узнаваемые произведения с характерной яркой цветовой палитрой и абсурдистской эстетикой.

Среди ключевых работ — «Ботанический балет» (1992), удостоенный Гран-при фестиваля в Юрмале, и инсталляция «Connection lost / field of lonely hearts» (Венецианская биеннале, 2007). С 2016 по 2021 годы был куратором галереи «Здесь на Таганке». С января 2025 года возглавляет галерею Dr. Robot в Валенсии.

С Приговым на дружеской ноге

Звездным часом «Гильдии красивых» стало участие в Сочинском фестивале современного изобразительного искусства в сентябре 1994 года. Группа не только впервые получила возможность выставиться в Сочинском художественном музее (главной культурной институции города), но и приняла участие в совместной экспозиции с ведущими российскими художниками, среди которых были Андрей Монастырский, Константин Звездочетов, Дмитрий Пригов, Олег Кулик, Авдей Тер-Оганьян, Павел Пепперштейн, Юрий Альберт, Никита Алексеев, Игорь Макаревич и Елена Елагина, Александр Петрелли, Тимур Новиков и другие.

С удалью и озорством, нисколько не тушуясь перед звездами совриска, гильдийцы представили на выставке «Пограничные зоны искусства» один из самых запоминающихся проектов — «Довлеющие рамы». Они экспонировали живопись и графику в нарочито массивных, гипертрофированных рамах, которые перетягивали на себя внимание зрителя. В результате акцент смещался с самого произведения на его обрамление, рама и картина менялись функциональными ролями.

Поэт и график Даниил Да создал для одного из портретов раму из стихов, разместив текст спиралью вокруг изображения. Среди строк были и такие:

«И пустота целует пустоту

Как шерсть богатую естественным теплом

И красный воск смягчается во рту

И мед искрится под засохшим языком

Томя сознанье падает паук

Все цепенеет, замирает вдох

Пустое тело покидает звук

Пустое место населяет Бог».

Начиная с этого фестиваля Сочинский художественный музей стал основной площадкой для наиболее значимых выставок «Гильдии красивых». Продолжились и эксперименты с текстом: Даниил Да, Олег Корчагин и другие гильдийцы активно использовали вербальные элементы в своих работах. Так, для выставки «Жизнь замечательных людей» художники концептуально переосмыслили картины из собрания музея, сопроводив их авторскими экспликациями с цитатами вымышленных критиков и деятелей искусства. Поэзию Даниила Да предлагалось читать с объекта «Ведро стихов» — ведра, обклеенного текстами. Интерактивный элемент заключался в возможности надеть ведро на голову и вращать его, читая строки.

К третьему Сочинскому фестивалю современного изобразительного искусства в 1996 году «Гильдия» создала инсталляцию в виде «дождика из стихов» — своеобразных штор из рулонов бумаги для ЭВМ. На каждую узкую полосу, свисавшую с потолка до пола, были нанесены стихи Даниила Да. И чтобы увидеть картины, размещенные за этими стихотворными кулисами, посетителям приходилось буквально проходить сквозь текст, раздвигая ленты руками.

На выставке «Покой и воля» (Сочинский художественный музей, 1995) гильдийцы буквально расчленили строки из пушкинского стихотворения «Пора, мой друг, пора!». В духе московского концептуализма они по-разному трансформировали рефрен «На свете счастья нет, но есть покой и воля», создавая новые комбинации слов:

«покой есть покой

покой есть покой

покой есть воля

воля есть покой

покой нет да нет нет

счастье есть»

Три смежных зала музея были разделены на три зоны: «Покой», «И», «Воля». В первом зале были размещены объемные буквы «П», «О», «К», «О», «Й». Полностью пустой зал «И» содержал лишь одну блестящую букву «И», вращавшуюся на специальной подставке. Зал «Воля» представлял собой более традиционную экспозицию живописи, графики и арт-объектов участников «Гильдии».

Мне бы в небо

Особое место в творчестве «Гильдии красивых» занимают две художественные акции, связанные с темой неба и космоса. Родившиеся еще во времена СССР, участники группы не могли обойти вниманием одну из ключевых праздничных дат той эпохи — День космонавтики.

Первая акция, «Круги на небе», состоялась 12 апреля 1994 года и была приурочена к 33-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Местом проведения стала площадь перед Сочинским художественным музеем, у памятника Ленину — на тот момент музей еще не предоставлял группе свои залы для выставок. Специально к акции Даниил Да подготовил «Манифест гелиоцентризма», раскрывающий ее концепцию: «Ведь неделимы, говорит «Гильдия красивых», запеченные корни злаковых структур и слоение воды в недрах холодной глиняной реки. Неостановимо движение Солнца и бесконечен путь к обратной стороне несуществующей земли. И оттого бесконечно познание».

В день акции колонна, состоящая из художников, их друзей, детей в масках инопланетян, а также всех откликнувшихся на объявления или просто присоединившихся по пути, прошла от Морского переулка к памятнику Ленину. Даниила Да несли на деревянном паланкине, символизирующем ракету, и по ходу движения он зачитывал манифест в громкоговоритель.

У подножия памятника развернулось многоплановое действо: ученики адлерской балетной школы исполняли танцевальные номера, воспитанники Детской художественной школы №1 (где преподавали Галина Поплавская и другие участники «Гильдии») рисовали мелками на асфальте «космические» сюжеты и копии шедевров мировой живописи, включая «Джоконду» Леонардо да Винчи. Одновременно активисты движения «Гринпис»* проводили сбор подписей в защиту экологии Черного моря. Художники запустили в небо гелиевый шар с призывом «за чистоту Черного моря», а Олег Корчагин и Даниил Да исполнили популярную советскую песню «Я — Земля, я своих провожаю питомцев».

Параллельно участники «Гильдии» начертили на асфальте пять белых кругов-орбит, символизирующих пять видов искусств и взаимосвязь всего живого на Земле. В центре этой символической вселенной оказалось не солнце, а памятник Владимиру Ленину. По начерченным кругам художники и все присутствующие водили хороводы, причем каждый круг двигался навстречу соседнему, имитируя движение планет. Даниил Да подтверждает наличие в акции отсылок к идеям русского космизма и его основателя Николая Федорова, чьи труды стали доступны для широкого круга читателей в годы перестройки.

Спустя три года, также в День космонавтики, «Гильдия красивых» организовала, возможно, самую дерзкую акцию в своей истории — выставку-перформанс на борту самолета Ил-86 «Внуковских авиалиний», выполнявшего рейс Сочи–Москва. Договориться об этом необычном мероприятии с авиакомпанией смогла участница группы Ирэн Ильенкова. За час до вылета художники разместили свои работы и инсталляции на стенах, потолке, иллюминаторах и даже в туалете авиалайнера. Темой экспозиции стали небо и воздухоплавание: самолеты, вертолеты, аэростаты, звезды, облака, бабочки. Как только самолет набрал высоту, Даниил Да начал читать свои стихи по громкой связи, а участницы группы угощали пассажиров фруктами и бесплатной водкой. По воспоминаниям художницы Ирэн Ильенковой, от импровизированного фуршета не отказался даже пилот. Все это происходило на высоте 10 тыс. метров.

Семя и сеятель

В проекте «Подробности роста», представленном в Сочинском художественном музее в апреле 1996 года, «Гильдия красивых» вновь интегрировала в музейное пространство нетипичные для него элементы. На этот раз художники исследовали тему вечного источника жизни, фиксируя процессы пробуждения и увядания в живой природе.

На протяжении месяца участники группы проращивали семена пшеницы сквозь марлю, натянутую на подрамники. В результате получались своеобразные «живые полотна» с рисунками из зеленеющей травы. В экспозиции это сотворчество природы и человека соседствовало с традиционными живописными и графическими работами участников «Гильдии». Внимание посетителей также привлекал стул на постаменте, сиденье которого было заполнено проросшей травой, — то ли арт-объект, то ли ваза.

В день открытия выставки гильдийцы, сопровождаемые ансамблем народных инструментов, провели символическую акцию посева на площади перед музеем. По уже сложившейся традиции, к перформансу присоединились зрители, друзья художников, дети и ученики. Юрий Кузнецов, Олег Корчагин, Сергей Павленко и Юрий Бирюк шли и разбрасывали горсти семян со специальных подносов, подвешенных на шею.

В залах музея посетителей ожидали интерактивные инсталляции на «растительную» тему. Каждый гость мог взять на память расписанную вручную тыквенную семечку с различными надписями и пожеланиями. В одном из залов был установлен стол, полностью покрытый семенами, которые можно было использовать для создания эфемерных рисунков. Центральным элементом экспозиции стал крестообразный постамент со стульями. Посетителям предлагалось сесть, щелкать семечки подсолнечника и бросать шелуху прямо на пол, под ноги.

«Мы хотели совершить некую революцию. Это был и протест против академического представления живописных работ и выставочных пространств, и вызов зрителю, привыкшему относиться к музейным залам, как к некому «храму», в котором можно только «поклоняться». Мы хотели, чтобы зритель сам почувствовал себя частью экспозиции, объектом искусства. Сломать барьер между зрителем и картиной, объектом — это было нашей целью», — рассказывает Ирэн Ильенкова.

Карнавальная свобода

Чем бы ни занималась «Гильдия красивых» — будь то перформансы с заплывами на картинах в море или выставки со сложной концепцией в музее — группа никогда не стремилась выстроить стену из интеллектуальных барьеров или высокомерного отношения между собой и зрителем.

Гильдийцы часто устраивали шествия по городу, приглашали прохожих на выставки, любили появляться в центре Сочи в тантамаресках [стенд для фотосъемки с отверстием для лица — Прим. Юга.ру] с комичными сюжетами, развешивали огромные сердца и губы из папье-маше в электричке Сочи–Туапсе, не чурались сплясать на новогоднем капустнике в Зимнем театре с ряженой Бабой-ягой. Одновременно они разрабатывали сложные концептуальные проекты: закрывали картины шторами в музее, создавали провокационные работы в жанре ню для выставки к 8 марта (к примеру, художник Игорь Евсеев в совместной с Игорем Максименко фотоработе зашифровал на языке жестов фразу «Женщина как квинтэссенция времени»), сооружали тотемный столб из обуви. На протяжении всех лет «Гильдия красивых» вторгалась в пространства города и музея, утверждая, что весь мир может быть площадкой для художественного высказывания, и стирая грань между искусством в специально отведенных для него местах и повседневной средой.

Краснодарский художник и искусствовед Елена Суховеева связывает появление «Гильдии красивых» с периодом новой «оттепели» 1990-х годов.

«Ни в Сочи, ни в Краснодаре я не видела особой почвы для того, чтобы вдруг случилась такая вспышка, появилось такое количество авторов. Это похоже на чудеса, которые всегда происходят в истории искусства. Вспомните импрессионистов — они же появились в Париже в какой-то момент, как взрыв. Было какое-то поле общего притяжения, пространство общих выставок. Когда я начинала проект архива современного искусства Краснодара, меня очень увлекала идея, что в истории действительно бывают такие силовые поля, такие взрывы в пространстве, куда вдруг устремляется определенная группа людей и начинает творить очень быстро и невероятно эффективно. Видимо, в Сочи в девяностые тоже возникло такое поле, звезды сошлись, что-то неожиданно совпало», — отмечает Елена Суховеева.

В некотором роде «Гильдия красивых» стала яркой вспышкой, феноменом, не имевшим прямых предшественников в Сочи и не оставившим после себя организованных последователей.

«Тогда никто не думал о том, что они получат за свое творчество, увидят ли их московские или зарубежные кураторы. Царило ощущение карнавала, карнавальной свободы. Я считаю, что у них, безусловно, есть свое лицо, но при этом они, по большому счету, не вошли в историю искусства. Они просто жили такой жизнью. И, конечно, не думали о том, как себя позиционировать [в истории искусства]. С одной стороны, хорошо, что люди были настолько внутренне свободны, а с другой — они не успели себя в эту историю вписать. Им, вероятно, надо было ехать в Москву, в Питер, участвовать в фестивалях современного искусства. Думать о карьере в то время было очень сложно. Художники, активно не выставлявшиеся в Союзе художников России, тогда были своего рода аутсайдерами, творящими искусство непонятно для кого. Поэтому они и остались вне системы. Они внесистемные художники, это совершенно очевидно. Но важно и другое: эта группа существовала, но не обеспечила себе продолжения, из нее не выросли последователи, и в этом, пожалуй, проблема. Ведь у нас из краснодарского «Фасада» (знаковая выставка 1994 года) выросли люди, которые двинулись дальше, а «Гильдия» просуществовала какое-то время, а затем прекратила свою деятельность», — рассказывает Суховеева.

Если говорить о связи «Гильдии красивых» с местом ее возникновения, то самой «курортной» в ее истории можно назвать акцию «Антититаник». В августе 1998 года на обычном городском пляже участники группы провели акцию, сочетавшую отдых и перформанс: запускали в море резиновых купальщиков, отправляли в плавание бутылки с посланиями (стихами и рисунками) для будущих поколений, а также символически «солили» Черное море пермской солью, чтобы «повысить его плотность». Таким образом, по замыслу художников, сама жизнь становилась частью искусства, а искусство проникало в поток повседневности.

В 1998 году, после проведения ряда ярких выставок, «Гильдия красивых» объявила о завершении своей деятельности, задокументировав это событие. Каждый из участников пошел своим творческим путем, многие реализовались как живописцы и графики.

Сны о чем-то большем

В выставке «Сны о чем-то большем», проходившей в феврале 2025 года в Сочинском художественном музее им. Д.Д. Жилинского была представлена живопись и графика участников группы периода 1990-х годов из собрания музея, частных коллекций, а также фотографии, видеодокументация акций и перформансов, архив самиздата и другие артефакты. Андрей Бартенев, Елена Кремена, Ирэн Ильенкова и Даниил Да представили для нее новые работы, инсталляции и арт-объекты.

Специально для сочинской выставки Андрей Бартенев создал юбилейный коллаж под названием «Гильдия красивых», в котором изобразил участников группы (и себя среди них) в виде кукол-неваляшек.

Инсталляция Даниила Да «Азбука отчаяния» — оммаж на его же работу «Стеклянные страницы» (1997). Двадцать три листа «Азбуки», содержащие авторские стихи и рисунки на бумажных пакетах из служб доставки и кафе быстрого питания, смонтированы в две гигантские (4,5 метра высотой) полиэтиленовые «страницы». Они образуют подобие портала, в центре которого на постаменте установлено «орудие труда демиурга» — печатная машинка «Любава». Это та самая машинка, на которой Даниил Да печатал стихи для первой выставки «Артели».

Ирэн Ильенкова в своей инсталляции, состоящей из портретов основателей «Гильдии» (напоминающих фаюмские портреты I–III веков), исследует положение художника в эпоху капитализма и проблему сохранения творческой идентичности в мире, где искусство становится товаром.

Елена Кремена представила масштабное панно-ковер, смонтированное во всю стену из архивных документов «Гильдии красивых». Подобно калейдоскопу, оно отражает яркие моменты и фрагменты коллективной памяти арт-группы. Рядом с панно был установлен уголок поэта, где можно было отдохнуть, почитать стихи Даниила Да из самиздат-сборников разных лет, угоститься местной мандаринкой. Другая инсталляция художницы, «Наволочка пророчеств и Подушка, полная снов», предлагала гостям выставки интерактивный опыт: можно погадать, вытянув из подушки стихотворение о снах (среди авторов — Арсений Тарковский, Уильям Блейк, Михаил Лермонтов и другие).

Стоит упомянуть и Ольгу Скорикову (ставшую Скориковой-Гебхардт): художница, ныне активно выставляющаяся в Европе, готовит персональную выставку живописи в Сочи в этом году, поддерживая связь с родным городом.

* — Генеральная прокуратура признала голландскую международную неправительственную некоммерческую организацию «Гринпис» Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) «Фонд Гринпис Совет» нежелательной на территории РФ.

Гибель министра, нацистские рейсы и полет Гагарина. Куда и зачем плавал сухогруз «Краснодар» Общество |

В Краснодаре на стройке устроили кофе-рейв. Что это было и зачем? Общество |

Огласка вместо страха. Как я пережила шантаж и массовую рассылку моих интимных видео Общество |

Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены Туризм |

Баскетбольный «Локо» установил два рекорда в гостевом матче плей-офф

Краснодарский край лидирует в России по количеству невыездных должников

Вратарь «Краснодара» – четвертый в мире по надежности

Общегородской субботник в Краснодаре перенесли на 30 апреля

Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня