Утерянное наследие Адыгеи. Какой ценой построили Краснодарское водохранилище

15:44, 13.07.18 Адыгея, Краснодарский край

Грандиозная стройка, результатом которой стала победа над непокорным руслом Кубани, все еще вызывает споры относительно целесообразности ее проведения. Водохранилище подарило Краснодару микрорайон Гидростроителей, и оно же отняло у жителей Адыгеи целые поселки — родные земли для доброго десятка тысяч человек.

Как управлялись с рекой Кубанью до постройки водохранилища, почему его решили построить и как происходил этот процесс — об этом новый материал Виталия Штыбина для Юга.ру.

Читайте также:

До постройки Краснодарского водохранилища земли вдоль Кубани представляли собой болотистые малярийные плавни, доставлявшие немало проблем местным жителям. Периодически здесь возводили укрепительные валы, но их размывали паводки. Поля невозможно было использовать в хозяйственных целях. Малярийный комар приводил к частым эпидемиям. Краснодар также страдал от наводнений — затоплялись городские огороды, вода переливалась через железнодорожную насыпь на улицу Ставропольскую, высота ее порой была по колено.

В 1917 году наводнение привело к затоплению территорий к югу от улицы Постовой — между парком 30-летия Победы и современным заводом Седина. Островами стали заводские территории, ушли под воду обширные земли огородов и части Городского сада, вода залила Дубинку от железнодорожного вокзала до тюрьмы на улице Воронежской. В воде стояли дворы жилых домов. Необходимость контролировать разливы Кубани была очевидна всем.

Читайте также:

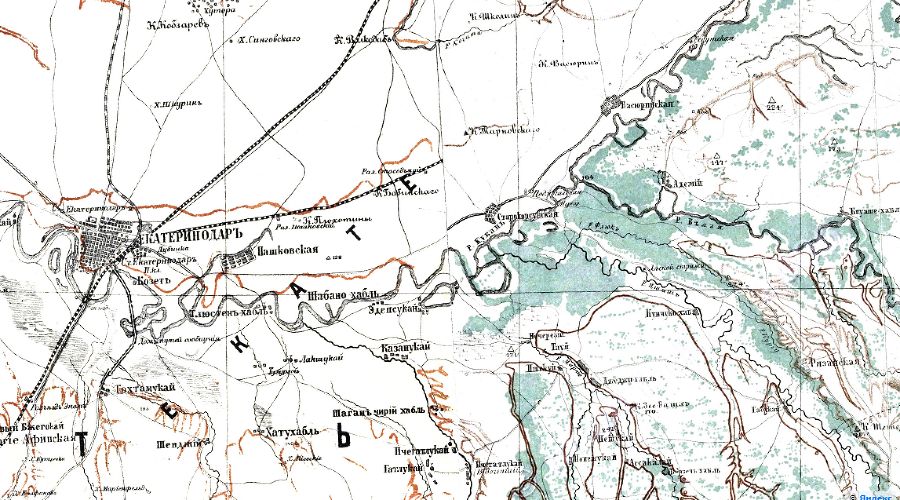

По территории будущего водохранилища в то время были разбросаны старинные аулы адыгов-бжедугов с богатой историей и своими родовыми кладбищами. Адыгскому (черкесскому) лингвисту Касиму Хамосовичу Меретукову удалось в 1930-х годах собрать экспедицию и зафиксировать топонимику поселений, позже затопленных водохранилищем. В его «Адыгейском топонимическом словаре» сохранились значения названий аулов, лесов, речек, болот, оврагов, тропинок, курганов, лугов и полей, некогда составлявших ядро старинных земель адыгов-бжедугов. Сокращенная онлайн-версия словаря находится здесь.

Касим Меретуков

Первые работы по сдерживанию вод Кубани начались в 1940 году. На участке реки между Усть-Лабинском и устьем реки Белой напротив станицы Васюринской тогда находилось крупное Тщикское болото. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 17 марта 1940 года власти приняли решение о постройке на его месте водохранилища. Для этих работ в добровольно-принудительном порядке привлекли около 64 тыс. работников кубанских колхозов. Строительной техники было мало, так что копали лопатами, а землю, бетон и оборудование таскали на плечах. Стройка шла быстро, с опережением графика в 2-3 раза.

Справа от устья реки Белой появилась 32-километровая дамба. Тут же построили монолитную железобетонную водосливную плотину с пролетами в 10 метров каждый. Головное сооружение находилось в северо-восточной ее части. Живописные развалины этих зданий видны и сегодня. На правом берегу водохранилища соорудили валы и рисовые чеки. Постройка Тщикского водохранилища позволила устранить угрозу ежегодных весенних и летних разливов.

При этом строители уничтожили остатки укреплений Правого крыла Кубанской кордонной линии XIX века, а также дорогу, построенную графом и полководцем Александром Суворовым в конце 1770-х годов.

Угроза затопления при крупных летних паводках, однако, сохранялась по‑прежнему, все вело к тому, что площадь водохранилища нужно увеличивать. С 1966 года начались исследования земель, которые планировали использовать для этого. Чтобы предотвратить панические слухи, по аулам поехали бригады с разъяснительной работой для населения. В июне 1967 года Совет Министров СССР утвердил проект постройки водохранилища.

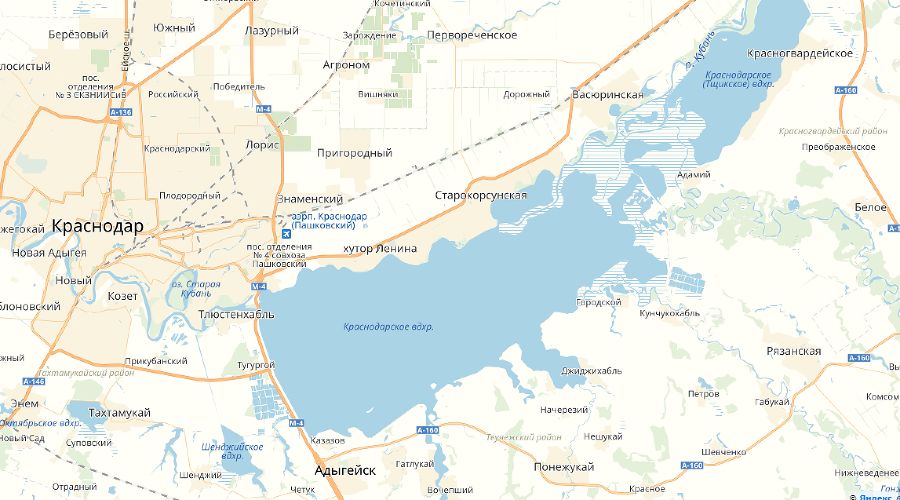

По итогу полностью затопленными оказались 12 аулов и поселков. Еще 10 потонули частично. Водохранилище заняло пахотные земли и десятки хозяйств в пяти административных районах, в том числе Октябрьском микрорайоне города Краснодара. На территории в 35 тыс. гектаров находилось 46 кладбищ, 5 братских могил, 16 тыс. гектаров леса (его полностью вырубили). Потребовалось переселить почти 13 тыс. человек, что заняло почти два года. Большинство поселились в поселке Адыгейском, позже ставшем городом Теучежском (ныне Адыгейск), и Тлюстенхабле.

Населенные пункты, куда в 1967–69 гг. переселили большинство жителей аулов и поселков, находившихся на территории будущего водохранилища

Территория затопления представляла собой сплошную археологическую зону, в которой днем и ночью работали бригады специалистов, чтобы спасти хотя бы самые ценные экспонаты. Руководил раскопками знаменитый археолог Н.В. Анфимов, который жаловался на круглосуточную работу. Археологи вынуждены были спать в летних палатках в ноябре при минусовых температурах.

Благодаря их работе огромное количество экспонатов систематизировали и вывезли в архивы музеев страны. Часть из них попала в краснодарский музей имени Фелицына, дальнейшая судьба и местонахождение другой, большей части, сейчас неизвестна. Тогда же описали и систематизировали археологические памятники. 12 поселений древнейшей майкопской культуры, множество курганов и античных городищ, средневековые кладбища остались под слоем воды. Есть мнение, что это даже неплохо, поскольку вода — лучший охранник от черных копателей.

При строительстве Краснодарского водохранилища исчезли поселки Северный, Тщикский, Южный; хутора Барсуки, Вербовый, Курго, Старокубанский, Мелихов, Рустуки, Кош, Терновый, Кармалино, Маяк; аулы Лакшукай, Ленинахабль, Новый Казанукай, Старый Казанукай, Нечерезий, Шабанохабль, Шаханчериехабль, Новый Эдепсукай, Старый Эдепсукай. Лакшукай был крупнейшим адыго-бжедугским аулом с богатой историей, центром бжедугских восстаний 1855 года.

В 1969 году к юго-западу от водохранилища началось строительство поселения для переселенцев — рабочего поселка Адыгейского (ныне Адыгейск). В него переселили большинство жителей из затопленных аулов и поселков. Также переселенцев приняли аулы Псейтук, Тахтамукай, Вочепший, Понежукай, Козет, Гатлукай, Джиджихабль, Энем, поселки Яблоновский и Псекупс, город Краснодар.

Часть жителей поселилась во вновь образованных на берегу водохранилища аулах и незатопленных участках старых. В зону водохранилища попал и старый Дворянский аул — Тлюстенхабль, восточные дома которого перенесли на другую сторону трассы. Древние могильные камни потомков крымских ханов Гиреев, которые фиксировал здесь в 1920-е годы этнограф Лавров, вывезли в музейные архивы, и с тех пор следы их оказались утеряны.

Люди понимали, что новый проект несет пользу в виде осушения болот, строительства рисовых полей, предотвращения разрушительных наводнений и разведения ценных пород рыбы. Но далеко не все готовы были принять потерю родных земель, кладбищ своих предков. Тех, кто сопротивлялся переселению, вывозили с помощью милиции. Особенно страдали пожилые люди, которым сложно было обживаться в новостройках. Среди них были старцы, которые еще помнили трагедию переселения в конце Кавказской войны. По словам жителей Адыгейска, с которыми автор беседовал в процессе подготовки материала, многие тогда не пережили переезда.

3 апреля 1968 года начали стройку, а примерно через год появилась легенда о горящей свече в окне хаты опустевшего перед затоплением аула. Якобы кто-то из жителей не пожелал уходить и утонул вместе с домом. Активные действия милиции и длительный срок переселения опровергают эту легенду. Однако мифы — штука живучая, так что призраки несчастных утопленников постоянно тревожат воображение жителей Краснодара.

В мае 1973 года в работу запустили первую очередь водохранилища. По данным сайта ФГБУ «Краснодарское водохранилище», за 45 лет его работы предотвращены 13 крупных наводнений в низовьях реки Кубани.

Существуют различные мифы, связанные с влиянием водохранилища на климат Краснодарского края. Многочисленные источники XIX и первой половины XX века их опровергают. Климат и раньше был очень изменчивый, резкий. В зимнее время могли наступить теплые дни, в конце марта бывали зимние метели, а лето было таким же жарким, как и сегодня. Об этом пишут десятки очевидцев тех лет, включая казачьего историка Попко.

Специалисты уверенно говорят о том, что увеличение среднегодовых температур имеет общемировое свойство и никак не связано с влиянием водохранилища. Как и в прошлом, сегодня на Кубани в отдельные годы случаются суровые зимы с сугробами. И точно так же их отмечают как необычное и запоминающееся событие — такие зимы никогда не были нормой для края. Единственное погодное явление, связанное со строительством водохранилища, — появление густых туманов на его правом берегу в районе станицы Старокорсунской. Этот туман — излюбленное место для публичного появления различного рода призраков на радость впечатлительной аудитории.

27 июля 1976 года рабочему поселку Адыгейскому был присвоен статус города с переименованием в город Теучежск, в честь адыгского (черкесского) народного поэта-ашуга Цуга Теучежа. В 1990 году городу вернули название Адыгейск. Потомки переселенцев из затопленных аулов недавно установили народный памятник своей утерянной родине. Он создан в виде пяти гранитных плит с фамилиями семей-переселенцев — по каждому крупному аулу бывшего Эдепсукайского сельского совета и старой карты района на стенде. Памятная площадка находится на трассе Майкоп — Краснодар перед мостом через реку Псекупс (АЗС «Роснефть»).

Для подготовки материала использованы следующие источники: сайт ФГУ «Краснодарское водохранилище»; материалы краевой научно-исследовательской конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся в 2013–2014 учебном году; Н.В. Анфимов, Древнее золото Кубани// Краснодар, изд. «Традиция», 2011 г.; частный архив Т.Н. Ильенко (Анфимовой); В.Е. Щетнев, Е.В. Смородина, учебник для учащихся 11 класса «История Кубани. XX век»; публикация на сайте «Научное общество Кавказоведов»; статья «Краснодарское водохранилище» в газете «МК» от 29.03.2009 г.; проект Г. Гриценко «Краснодарское водохранилище. Проблема заиления акватории»; статья «Краснодарское водохранилище: мифы и реальность» в газете «Краснодарские известия» от 21.05.2010 г., выпуск № 87 (4441); «Военно-статистическое обозрение Кубанской области» Королькова (1900 г.); Н. Огурцов, Краснодарское водохранилище, 1975 г.; газеты «Советская Кубань», «Сельские зори» 1973 г., «Вольная Кубань», «Известия» 90-е годы.

__wsksne5.jpg)

__vfvasbg.jpg)

__0pft16t.jpg)

__ssmkcix.jpg)